常沙娜:一生一世敦煌人

1944年,敦煌研究所成立,常沙娜临摹敦煌壁画由此开始。日前,中国工艺美术馆举办“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”,以此纪念敦煌研究院建院80周年,致敬常沙娜80年艺术生命长青。

常沙娜:中国当代工艺美术家、图案学家、艺术教育家、设计家。获评全国三八红旗手,中国文联终身成就美术家,国家有突出贡献专家

80年,从敦煌临摹、花卉写生到十大建筑的新应用、科技与艺术,“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”展出了常沙娜在莫高窟学习时临摹的30余件作品、35幅花卉创作,还有60多年的教学、研究内容,以及与父辈的往来书信、新中国成立初期的建筑手稿……

在开幕现场,94岁的常沙娜说:“‘花开敦煌’的展览是我对父亲常书鸿推广敦煌文化遗志的实践,因为父亲告诉我,沙娜,不能忘了你是敦煌人。”她希望通过这次展览,把自己的成长经历分享给更多的年轻人,让他们了解中国文化之美。

展厅掠影

本刊记者第一次采访常沙娜是在17年前,那时77岁的她安静娴雅地坐在植物葱茏、暗香浮动的家中,坐在午后的阳光将绿植的影子在白墙上勾出复杂轮廓的背景前,将70多年的前尘旧事像手卷画轴一样缓缓打开。如今,常沙娜的表情里依然是一种天然与安静的美,一辈子浸润于敦煌造像的线条与色彩之间,形成了她“开神悦体,荡除心垢。清明澄洁,净若无形”的气韵神采。她笔下每一个时期的作品,也都透着一种美到极致、静到极致的气息。她的花卉作品花叶婆娑、花瓣柔软,杂色光茂自然相和。那些花朵是现实的,又是非现实的,她在敦煌文化的营养中美好自己,并将艺术应用于实践,努力传播美好。就像她的作品,“柔软光泽,馨香芬烈”,以最美的瞬间普照十方。

如今,鲐背之年的常沙娜对过往的记忆不再那么清晰而有条理,但对敦煌之于国家、之于她个人的意义却依然明确,那是她记忆中永不褪色的关键词。

常沙娜之子、担任中央美院建筑学院副院长的崔冬晖说:“敦煌对于我来说,一开始是新鲜的,后来就变成了情怀,包含着我们整个家族对于敦煌的贡献与感情。它不是一个具象的东西,它是抽象的,是一种精神,一种工作的状态和方法。对上两辈人的学习,才是真正意义上的传承。”

爱与幸运是关键词

《中国妇女》:您会用什么样的关键词来定义自己的人生?为什么?

常沙娜:爱与幸运!我爸爸当年在法国留学,因为在塞纳河边书摊上看到一本《敦煌石窟图录》,就仿佛看到了他的使命,不顾国内战火和我妈妈的不满,毅然奔向祖国,奔向那冥冥中的使命。1943年,我爸爸被任命为敦煌艺术研究所第一任所长,带领全家进驻他心里真正的家园——敦煌。那一年,我12岁,就有机会跟着爸爸欣赏莫高窟的壁画之美。我每天进出洞窟,从当爸爸的助手到拿起画笔,那些美妙的色彩和线条一笔笔从心里流淌到笔端。几年后,我和爸爸在兰州举办了“常书鸿父女画展”,引起很大轰动。我后来想,一切都是因为我有一个“敦煌守护神”的父亲,他给了我满满的爱和贡献社会的能力。我很小跟着父亲到敦煌学习敦煌艺术,有点像是命运的安排。不是早或晚的问题,而是刚好就被我遇上了。我因为父亲而有了不平凡的人生,让自己成为对社会有价值有贡献的人。这就是我的幸运!

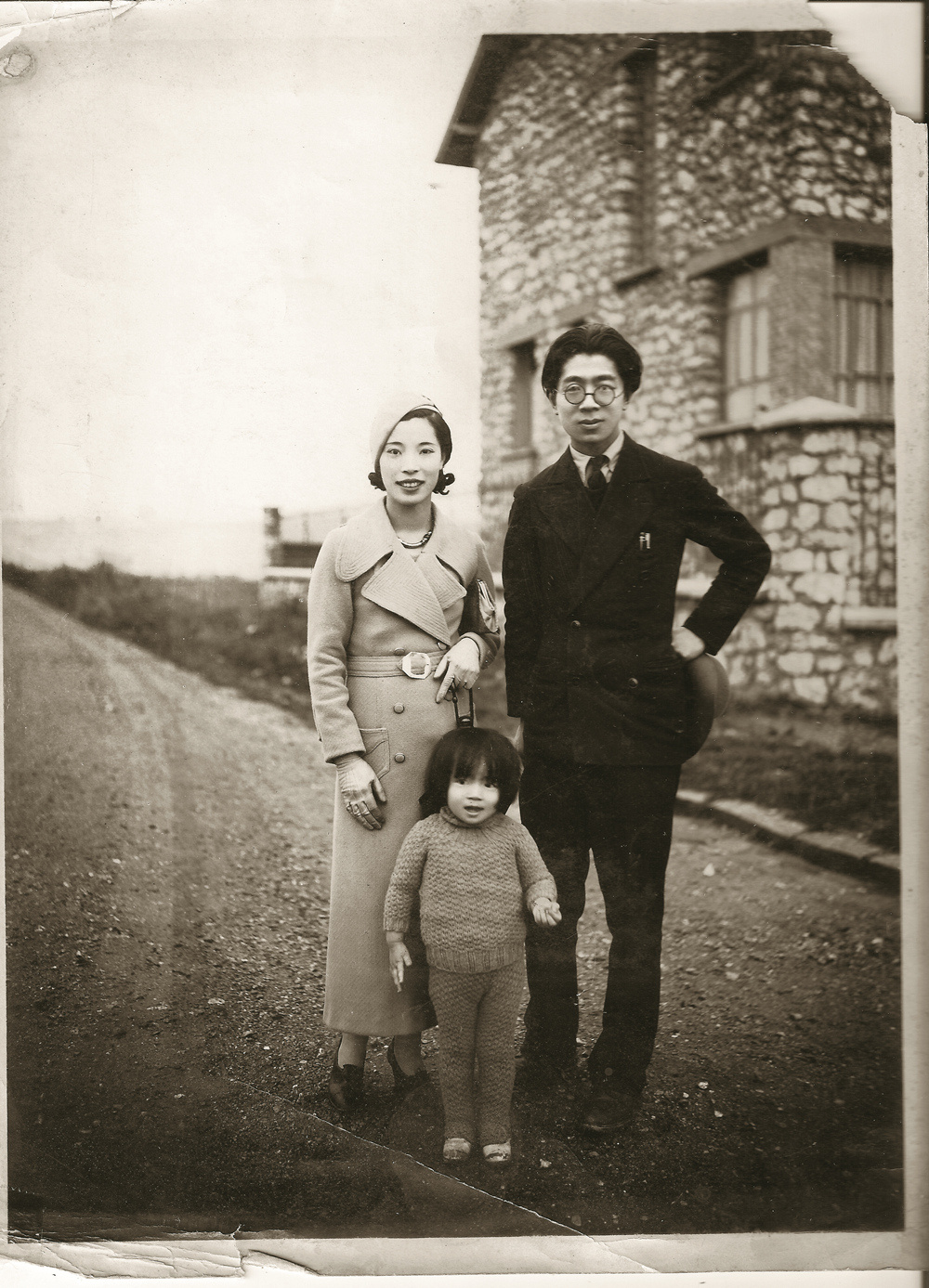

1933年常沙娜与父母在巴黎的合影

《中国妇女》:您如何定义敦煌对于您的意义?可不可以说,敦煌决定或滋养了您的一生?

常沙娜:回顾我这辈子的成果,图案教学也好,设计也好,和敦煌艺术的精神是分不开的。我还记得父亲病危时跟我说的话:“沙娜,我画的东西、临摹的东西,一定要回到敦煌,而且要捐给敦煌。另外把我一部分的油画捐给家乡杭州。”他最后写的一本回忆录《九十春秋,敦煌50年》中的最后一句话是,“敦煌啊敦煌,是我永远的故乡。”1994年6月24日,他在北京离世,遵循他的遗嘱,我将他的骨灰带回莫高窟安葬。我父亲当年怀抱的一个理想是“誓把青春献荒滩,献罢青春献儿孙”,因为守护敦煌是一项需要代代相传的事业。所以他曾写信和我说:“沙娜,不要忘记你是‘敦煌人’。”我临摹、创作了不少敦煌艺术作品,向世界宣传敦煌的文明,都是对他这句话的践行。我在敦煌的时间只有几年,但是我这辈子最想念的地方就是敦煌。

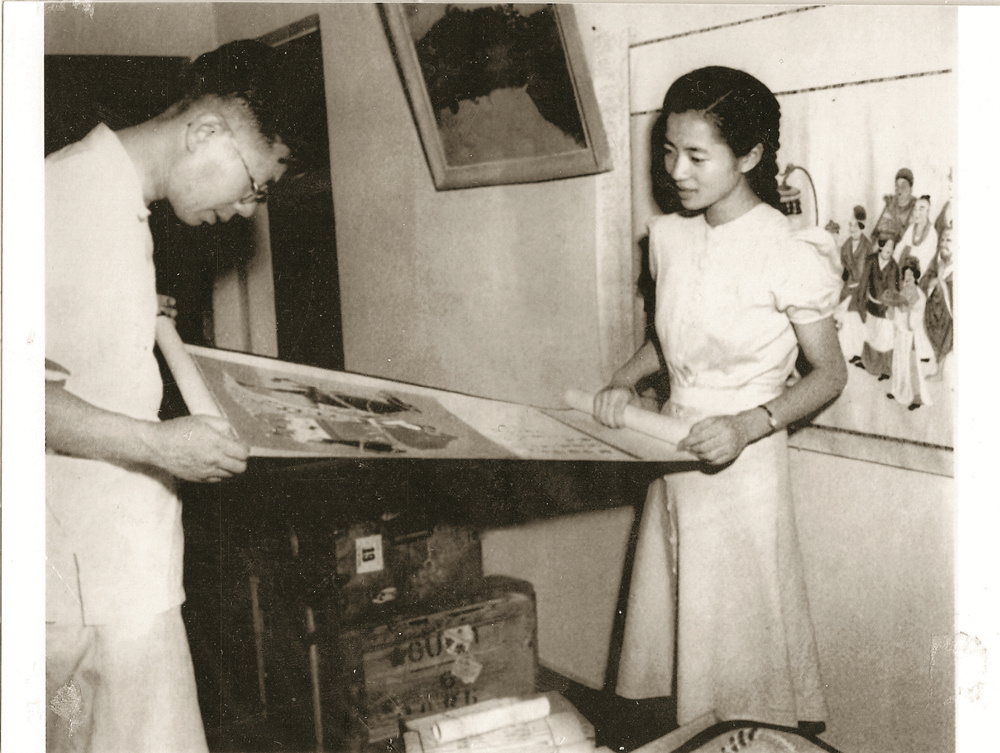

1948年夏,常沙娜在南京和爸爸鉴赏敦煌摹本

《中国妇女》:回望来路,您最大的遗憾是什么?

常沙娜:最大的遗憾是母亲的离开。那时的我太年轻,不懂她的苦,等到我懂事了,她已去世了。

我母亲在法国生活了7年,是非常摩登的,1936年,我父亲放弃法国的一切要去敦煌时,我母亲不想去。她说,儿子才两岁,体弱多病,到那个天寒地冻荒凉彻骨的地方该怎么活啊!但她拗不过父亲,流着眼泪,坐着敞篷大卡车,冻得直打哆嗦去了西北的苦寒之地。其实我母亲是爱敦煌的,毕竟她是雕塑家,她懂得美。但她要忍受用红柳枝当筷子,忍受没有蔬菜、天天一碗醋、一碗盐拌面条的生活,忍受住在茫茫戈壁低矮的黄泥小屋中,忍受我父亲全心埋头壁画保护,心里只有那些洞窟,而且在外受了委屈回家还要冲她发泄的日子。我父亲急躁,没有很好地安抚她,所以两年后她出走了,丢下了我和父亲,也丢下年幼的弟弟,说真的,那时我心里是有怨恨的。