“素人写作”升温,热的是人间烟火

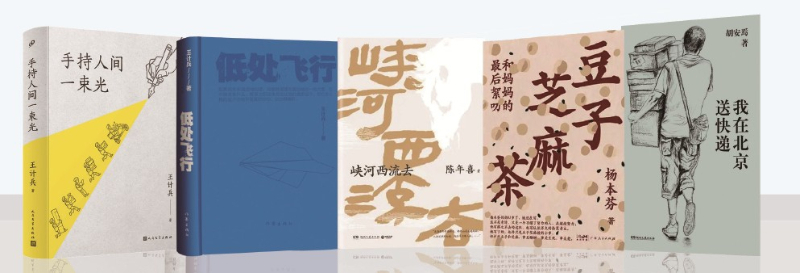

登上蛇年春晚舞台,“外卖诗人”王计兵第四部诗集《手持人间一束光》进入大众视野;快递小哥胡安焉《我在北京送快递》前不久推出繁体字版持续破圈;张小满《我的母亲做保洁》、黑桃《我在上海开出租》、陈慧《在菜场,在人间》等非虚构作品汇成广受关注的“素人写作”现象。

快递、外卖、保洁等职业老本行并非“写字”的普通人,与作家、诗人的“身份交叉”固然有吸人眼球的传播要素,但“素人写作”的悖论在于——因身份标签被看见,吃了“跨界红利”,满足了文学陌生化的需求,又容易陷入猎奇符号。如果一味强调写作者们的身份,忽略了文本审美力量,一旦读者厌倦“我在××行业”的套路,作品生命力将迅速衰减。

“深究这批脱颖而出的作者,扎实的社会基层经验、广泛的阅读以及写作技术,是他们被发现被看见的重要契机。尤其王计兵亮相春晚舞台,更是添了一把火,让更多人关注到普通劳动者的生活和他们作为创作主体的尊严与活力。”华东师范大学中文系教授、评论家项静认为,“素人写作”难在要保持忠实朴素的记录与写作的自觉,“以表达的活力、广阔的人民性,汇聚成富有时代性的文体”。

回归“劳者歌其事”的本真

接受记者采访的间隙,王计兵还佩戴着拍摄其他视频节目的麦克风设备。“从大年三十至今没送过外卖,几乎每天被各地媒体包裹着,写作时间被高度挤压。”春晚舞台带来了更大曝光度,但这位诗人语气中透着清醒,“相信过一段时间会回落到‘正常’状态”。

出书前争分夺秒等红绿灯,成名后依然是“赶时间的人”。“我现在写作主要在夜里,昨晚就抽空从10点写到12点,完成一篇小散文。”王计兵直言,不敢让自己懈怠,也不想变得迟钝,“持续性的写作会让自己的思维保持一种锐性”。他用“特别享受”形容写作,“以前等餐等电梯见缝插针用手机语音记录再转文字,现在出到了第四部诗集,但从没感觉到写作会让我不开心或有压力。至少目前为止还没出现,这是我最开心的一件事情”。

继诗集《手持人间一束光》今年初面世后,王计兵的最新散文集正在打磨中,预计年内出版。他告诉记者,新书在记录送外卖见闻的同时,也写了成长经历以及父母故事等。他笑言,如今送外卖更接近于“调节生活的一种状态”,甚至是“锻炼身体的方式”。

“第一次看王计兵的诗就特别感动,诗句表达出基层劳动者的艰辛与真切,这是其他未曾体验过的人很难写出的。”复旦大学教授梁永安表示,文学需要一种新的进化,“历史深处的这部分人真正体会了时代的重量,质朴的同时又具有跋涉的生存体验。”

“劳者歌其事”,首先是“劳者”,“劳”不光是艰辛,也是自己生命的投入,真正把劳动融入创作。“在自由的灵魂和坚硬的现实之间,找到符合生命内在的落点来写作。”他谈到,素人写作领域“外卖诗人”现象不是孤立的,包括陈年喜等“矿工诗人”,“诗歌第一要义是传达生命在某个瞬间的完整性。”梁永安说。

而当更多普通人拿起笔,文学才真正回归“劳者歌其事”的本真——正如王计兵在春晚上朗诵的:“生活给了我多少积雪,我就能遇到多少个春天。”

发自本心的表达本能而非某个特定任务,反而让写作具有了真实纯粹的分量。陈年喜直言“不要把文学想得太复杂,就当是一种爱好、一种陪伴,量力而行,随性随情”。胡安焉认为“写作从最开始就不带有经世致用的目的,重要的是个人独特感受与视角”。

以“一手经验”丈量世界

职业身份是“流量跳板”,还是文学内核的催化剂?若剥离“外卖员”“快递员”等标签,这些作品还能否被看见?但“素人写作”升温至少为文学生态带来启发——有感染力和共情力的文学作品,离不开第一现场的“一手经验”。作者不是生活的观众,本身就是忠实记录者。

比如,王计兵的灵感源于送餐途中遇到的二房东、地下室租客、形形色色的顾客,这些场景赋予诗歌天然“在场感”和“粗粝的真实”。《我在北京送快递》同样展现了未被修饰的行业生态——系统算法的紧迫感、顾客的刁难或善意、身心的疲惫,许多细节非亲历者难以虚构。有豆瓣网友留言:“谢谢你把经历写出来,打开一扇真实的窗。”

当快递员、育儿嫂、矿工成为作者,文学不再是特定群体的专属游戏,而是普通人记录历史的实践。正如杨本芬在《秋园》中所写“每个人都是自己的历史学家”——这种书写不仅是对个体生命的存档,更是对“谁有资格言说”的重构。在项静看来,“素人写作”的公共性在于它“将差异化的生活经验转化为文学资本”。即便没有职业标签加持,“素人写作”核心竞争力仍在于其独特的“生活肌理”。比如,陈年喜的矿工诗歌《炸裂志》以“爆破”隐喻命运,王计兵用“赶时间的人没有四季”捕捉现代人的生存焦虑,这些意象的提炼早已超越职业本身,直击普遍的人性困境。

“素人写作”崛起提供了多重镜鉴。从“生活即文本”到“文学即行动”,作者以肉身丈量世界。无论是陈慧在菜场观察人间百态,还是王计兵在送餐间隙捕捉诗意,他们的创作证明:文学不必依赖单一的宏大叙事,日常褶皱里自有惊心动魄。写作者更需走出书斋,让身体成为感知世界的传感器,而非依赖二手经验或想象嫁接。