寻找邓稼先

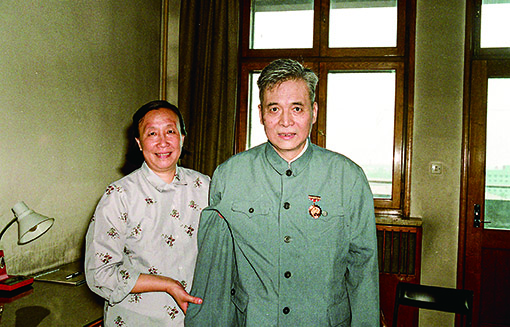

▲邓稼先和夫人许鹿希合影。新华社记者王新庆摄

新华每日电讯记者陈诺 王京雪 戴威 张博令

2024年6月25日,是“两弹一星”元勋邓稼先的百年诞辰。

最近,清华大学宣布将给本科新生赠送《邓稼先传》,邓稼先的故乡安徽省安庆市也启动了纪念活动。我们因此踏上寻找邓稼先的旅程。

“邓稼先在哪?”曾有无数人,千万次地问。

后来,在邓稼先生命的最后一刻,人们都听说了他的故事。

隐姓埋名二十八载,身铸国魂成就“两弹”元勋。60年前在中国西部戈壁上,腾空而起的那朵蘑菇云曾震撼过世界。再次凝望那片天空,我们忍不住又一次追问:“邓稼先在哪?”

今天,寻找邓稼先,寻找的不只是他的背影,更是一种精神。

杨振宁曾说,邓稼先的一生是有方向、有意识地前进的。当我们沿着那些“方向”“意识”回溯邓稼先的一生,也意外得到了一串关于寻找的故事。

寻找,像等待一样漫长

“我要调动工作了。”

“调到哪里呢?”

“这不知道。”

“干什么工作?”

“不知道,也不能说。”

“那么,到了新的工作地方,给我来一封信,告诉我回信的邮箱,行吧?”

“大概这些也都不行吧。”

《邓稼先传》里,清晰地记录着一对夫妻有些拧巴的辞别。那是1958年盛夏,上级想让邓稼先牵头为国家“放一个大炮仗”。彼时,新中国成立不到9年,世界上一些大国已进入“原子时代”。

34岁的邓稼先明白,“大炮仗”就是原子弹,更是中华民族的“争气弹”。他也深知,这次牺牲不会小。

告别很难。邓稼先与妻子许鹿希是青梅竹马,他研究核物理,小他4岁的妻子研究神经解剖学。他们当时刚结婚5年,儿女双全,日子平淡幸福。

邓稼先告诉许鹿希:“我今后恐怕照顾不了这个家了,这些全靠你了。”

告别也坚定。“我的生命就献给未来的工作了。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为它死也值得。”邓稼先说。

从此,丈夫“消失”,妻子的等待开始了。

并非一去不回,而是妻子不知丈夫何时回来、从哪回来,什么时候走、又往哪里走。在妻子眼中,外向开朗的丈夫沉默寡言了许多。偶尔,他会给许鹿希带回一条机场买的围巾,当作不着家的补偿。更多时候,哪怕在家,他也心事重重。

直到1985年,邓稼先才“遍体鳞伤”地回来。他被确诊为癌症晚期,住进了北京的医院。哪怕浑身出血,哪怕要靠垫着橡皮圈才能坐住,病房里的邓稼先依旧奋笔疾书,与同事一起写下关于中国核武器发展的建议书,让许鹿希去送,并说“这比你的生命还重要”。

邓稼先一直“战斗”到生命的最后一刻。当时,他长叹“此生无憾”,并深情地告诉妻子:“如果有来世,我还是选择中国,选择核事业,选择你。”

遗憾、疑问,都留给了许鹿希。他们结婚33年,在一起不到6年。丈夫是熟悉的,又是陌生的,是什么比他的生命还重要?是什么留下了他,又带走了他?

一场与等待同样漫长的寻找开始了。

许鹿希开始整理百万字的《邓稼先文集》。她对核物理并不了解,于是反复翻看、研究杨振宁寄来的英文书,从原子核、中子、链式反应等概念学起。久而久之,书上密密麻麻是标注的注释。

她说:“我就像小学生开始念一三得三、二三得六、三三得九那样,从最最基础的学起,但是这些事情必须要干。”

许鹿希走遍全国,追寻丈夫的足迹,采访了一百多位同路人,写下《邓稼先传》。1998年,这本书出版。

用28年等待,再用十多年追寻。寻找邓稼先,妻子重新认识了丈夫。

原来,那些年,“消失”连接着另一种陪伴。1964年10月16日,中国第一颗原子弹试验成功;1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功。从1958年至1986年,我国共进行32次核试验,其中15次由邓稼先亲自指挥,100%获得成功,人们都称他为“福将”。

原来,那些年,邓稼先真的在“玩命”。插雷管、加工核心部件,他始终站在工人身后。一次核投试事故中,他坚持前往现场寻找核弹碎片。也是那一次,为他日后的健康埋下隐患……多年后,许鹿希才在别人家里看到当时的现场合影。

寻找,在他出生的地方

邓稼先在哪?

这是78岁的安庆人邓敦华的疑问。按辈分,眼前这个黑瘦的男子是邓稼先的侄儿。

1924年,邓稼先出生在安徽省安庆市怀宁县(今宜秀区五横乡白林村)的铁砚山房,他是书法大家邓石如的六世孙,他的父亲是美学大师邓以蛰。父亲为他取名“稼先”,禾之秀实曰“稼”,寓意根植、秀实和成熟于中华大地,造福民众。

这座三进的宅院,邓稼先只呆了8个月,就被抱到北京。随他一起过去的,还有这座宅子所藏的“松风水月”的气度,以及“立不朽之德,立不朽之言、立不朽之功”的雄心。

打邓敦华记事,邓稼先这个名字就遥远而模糊。让族人捉摸不定的,是这位亲戚谜一样的行踪:有人说他已经死了,有人说他正在远方流浪……

直到1986年6月的一天,村里有人在报纸上读到一篇关于邓稼先的通讯。“是咱村的稼先么?”大家交头接耳、细细阅读,错愕、感动进而自豪:“是他!是我们的稼先!”

邓敦华重新“认识”了邓稼先。

前半生做过工人、跑过销售,55岁那年,乡政府的一个电话,让邓敦华的人生下半场换了一种走向。“当时,需要人给来这里的游客做讲解,大家认为我对邓氏家族的情况比较了解。”正在铜矿上讨生活的邓敦华,成了邓稼先故居铁砚山房第一任讲解员。