“破茧进化” 竞逐赛场——北京机器人产业加速崛起

古今辉映的首都北京,两场世界级机器人盛会接连举办。

在北京经开区,8月8日至12日,1500多个机器人在世界机器人大会上各显神通,百余款新品发布。仅相隔一天,在国家速滑馆“冰丝带”,全球首个人形机器人运动会14日晚拉开帷幕,来自16个国家的280支队伍,在比赛中一较高下。

破纪录的参展规模,争分夺秒的创新迭代,加速转化的落地应用……依靠中国强大的产业优势与深厚的创新土壤,北京机器人产业提早布局、稳扎稳打、快速崛起。机器人盛会背后,彰显北京机器人产业高质量发展的蓬勃态势。

北京人形机器人应用“破茧进化”

稳健地迈过碎石路、走过独木桥,跨过膝盖高的障碍物,通过旋转楼梯……16日下午,在国家速滑馆“冰丝带”内,伴随着“咔哒咔哒”的脚步声,一台人形机器人仅用时2分多钟,就完成了100米长的障碍赛,引发全场热烈的欢呼和掌声。

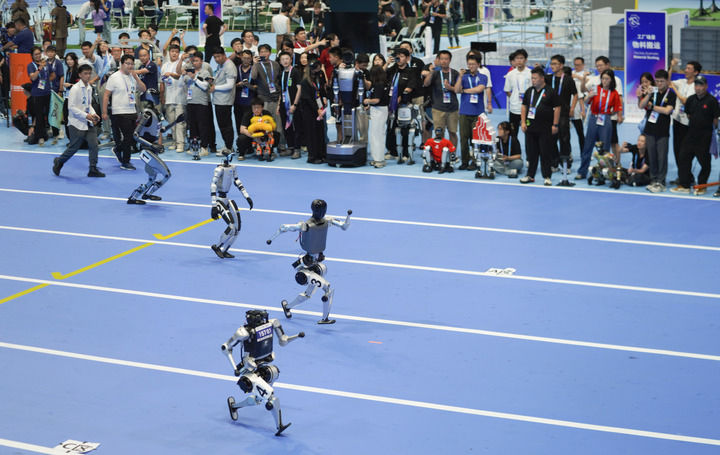

机器人在北京国家速滑馆“冰丝带”举行的2025世界人形机器人运动会开幕式上进行100米赛跑(2025年8月14日摄)。新华社记者 谢晗 摄

这是2025世界人形机器人运动会的一幕。在3天的赛程里,机器人足球5V5、机器人拳击赛、机器人田径赛……一项项创新赛事突破传统体育范畴,展现出科技与运动结合的全新火花。

就在几天前,于北京亦庄召开的2025世界机器人大会同样火爆。现场人头攒动,一台台人形机器人在拳击场上挥舞双拳,在流水线上分拣货物,它们从PPT、演示视频里走向现实,“摘掉”电缆线、安全绳,开始独立行走、展示才艺技能,成为可以走向市场的“硬通货”。

夏秋之交,两场机器人盛会让世界的目光再度聚焦北京,人形机器人上演“加速进化”——从“好玩、好看”变得“实用、好用”。

世界人形机器人运动会主办方介绍,希望通过多种赛项,集中展示和检验机器人技术发展的最新成果,推动机器人机械结构、人工智能、传感等多学科技术进步,促进产品应用落地。

“从机器人马拉松赛到这次的机器人运动会,我们的‘天工’机器人实现了在比赛中以稳定速度奔跑,通过摄像头等设备感知赛道白线,自主规划路线。”国家地方共建具身智能机器人创新中心总经理熊友军说。

“进化”背后,北京这座城市的机器人产业能见度越来越高。越来越多机器人不再是冰冷的机械,而是让城市生活更美好的推动力。

盛会之外,人们也能与机器人不时“邂逅”。推开机器人主题餐厅的大门,仿生人形机器人迎客;4000平方米的具身智能机器人4S店,汇聚全国40余家机器人企业的100余款机器人产品,提供销售、展示、维修等一站式解决方案。

如今的北京,正从“产业高地”迈向“人机协同全球样板”。

质、量“双升”加速“硬核突围”

北京市经信局局长姜广智在2025世界机器人大会上发布的数据显示,目前北京已培育机器人专精特新“小巨人”企业57家,集聚人形机器人整机单位30家,均居全国前列……

2024年,北京市机器人产业营业收入同比增长50%,产业发展居全国第一梯队;已支持形成12类200项机器人创新产品,高端产品体系基本形成……

产业发展质、量“双升”背后,振奋人心的底气从何而来?

——锚定关键科技,持续创新突破。

一位北京机器人企业的首席技术官坦言,10年前,精密减速器、高性能伺服驱动、智能控制器等机器人核心零部件严重依赖进口,想要造一台“不受制于人”的国产机器人,可谓天方夜谭。

北京市经信局智能装备处处长李野川说,立足科创资源集聚优势,北京深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇,持续瞄准关键共性技术、核心零部件突围奋进。

如今,大量“京研”机器人用上国产无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠等核心零部件,人形机器人也拥有了聪慧的“大脑”、敏捷的“小脑”和灵活的“肢体”。

在上海举行的第91届中国国际医疗器械博览会(CMEF)上,工作人员现场通过智能笔对一个全柔性微型内镜手术机器人进行操控演示(2025年4月8日摄)。新华社记者 方喆 摄

——激发市场活力,产业有序推进。

机器人产业发展热潮,源于技术跃升,更离不开政策与市场的“双向奔赴”。

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》《“十四五”机器人产业发展规划》等重要文件指引下,北京市于2019年起连续出台两轮三年行动计划,全力建设全球机器人技术创新策源地、应用示范高地和高端产业的集聚区。

“政府‘有形的手’和市场‘无形的手’形成合力,强化了企业、机构的创新主体地位,带动产业链上下游企业配套发展,形成了大中小协同、上下游联动的良好生态。”熊友军说。

产业发展火热,企业端感受很深:“‘跑马’后的4月,订单‘爆了’,5月推进量产,6月实现‘跑通’,7月交付人形机器人105台创了纪录,8月的目标是200台!”这是北京企业松延动力分享的成绩单。