大幕拉开,这场由莫言编剧、张凯丽主演的话剧《鳄鱼》北京场首演,瞬间将观众拽入一场关于人性、欲望与救赎的哲学漩涡——从“被丈夫抛弃的原配”到“夺走婚姻的情妇”,张凯丽以一场颠覆性的角色裂变,在剧场中掀起了一场灵魂暴动。

一场跨越道德与欲望的剧场革命。

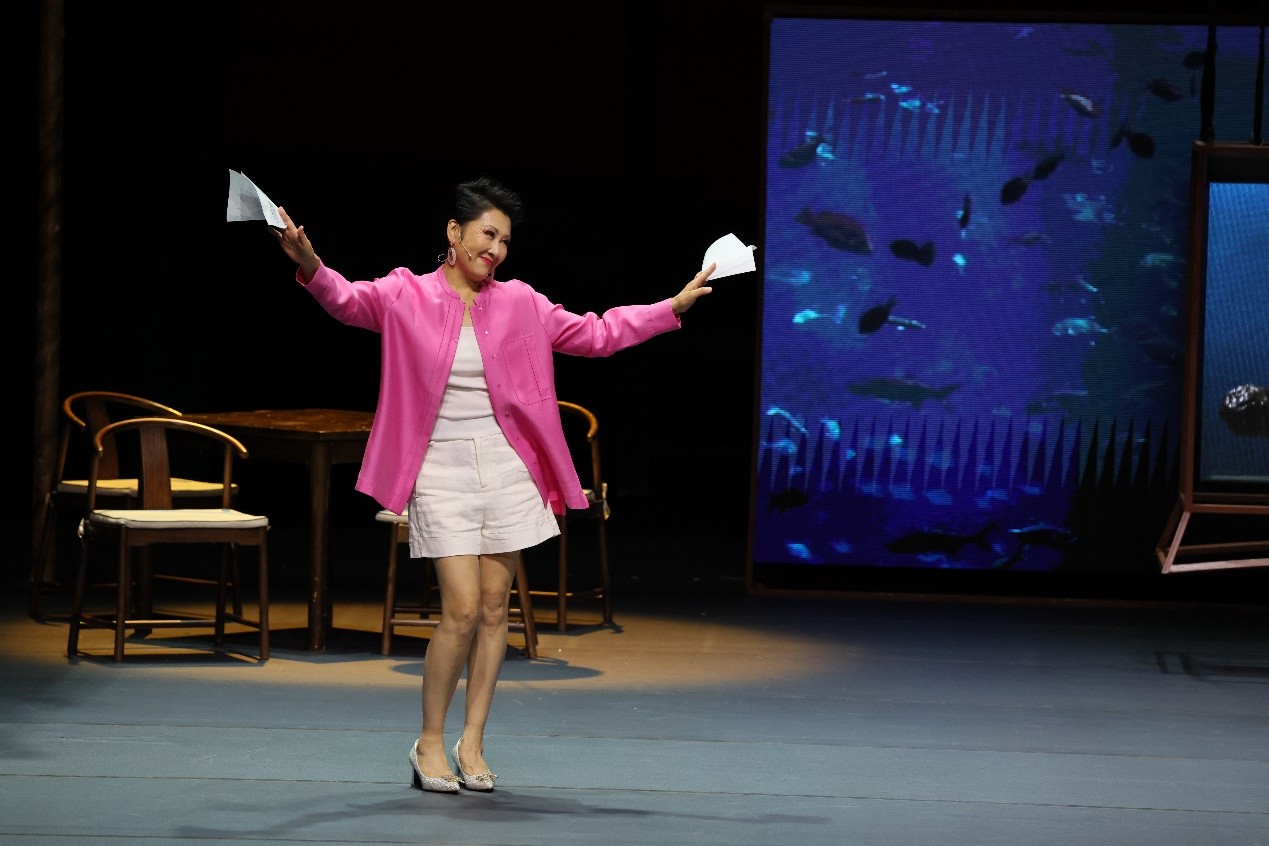

2025年10月,北京中央歌剧院剧场内,一条通体幽绿的“鳄鱼”在聚光灯下泛着冷光,似在吞噬所有光明。舞台中央,张凯丽饰演的“瘦马”斜倚沙发,指尖轻敲红酒杯,节奏如暗涌的潮水,与隐匿在幕后的“巧玲”颤抖形成尖锐对冲。当大幕拉开,这场由莫言编剧、张凯丽主演的话剧《鳄鱼》北京场首演,瞬间将观众拽入一场关于人性、欲望与救赎的哲学漩涡——从“被丈夫抛弃的原配”到“夺走婚姻的情妇”,张凯丽以一场颠覆性的角色裂变,在剧场中掀起了一场灵魂暴动。

“舞台是我的归宿”:七年蛰伏,以生命淬炼角色

“话剧是我灵魂的锚点。”张凯丽在排练间隙接受采访时,指尖无意识地摩挲着剧本边缘,那里布满褶皱与批注,似被岁月与角色共同啃噬过的痕迹。这位因《渴望》中“刘慧芳”一角家喻户晓的演员,在影视领域功成名就后,始终将话剧视为“表演的终极圣殿”。时隔七年重返舞台,她选择挑战莫言首部原创话剧《鳄鱼》,并非偶然。

这部以“贪官单无惮”与“会说话的鳄鱼”为主线的荒诞剧作,如同一把手术刀,剖开社会的脓疮,而张凯丽饰演的“巧玲”与“瘦马”,恰是这场人性博弈中最锋利的双刃。

“莫言的文字像鳄鱼的牙齿,咬住的是时代的痛处。”她这样诠释自己的选择,“而演员要做的,是让这些痛处在舞台上流血、化脓,直至观众不得不直面。”

巧玲:婚姻牢笼中的“困兽”

最初,张凯丽以“巧玲”一角征服观众。这个被丈夫冷落多年、与情敌“瘦马”对抗的原配妻子,在她的诠释下,既是婚姻制度下的牺牲品,又是为爱与子而战的悲情英雄。台词带着气声与颤音,似被长期压抑的声带在呜咽;面对丈夫时,眼中燃烧着爱恨交织的火焰,声音却因克制而沙哑;面对儿子堕落时,嘶吼出“我为他生了三个孩子”的绝望,声调陡然拔高,如利刃划破夜空。某次排练中,导演王可然感慨:“凯丽走下舞台还想着戏,她还没跳出‘巧玲’的灵魂。”

“从受害者到加害者”:颠覆性裂变,在撕裂中重生

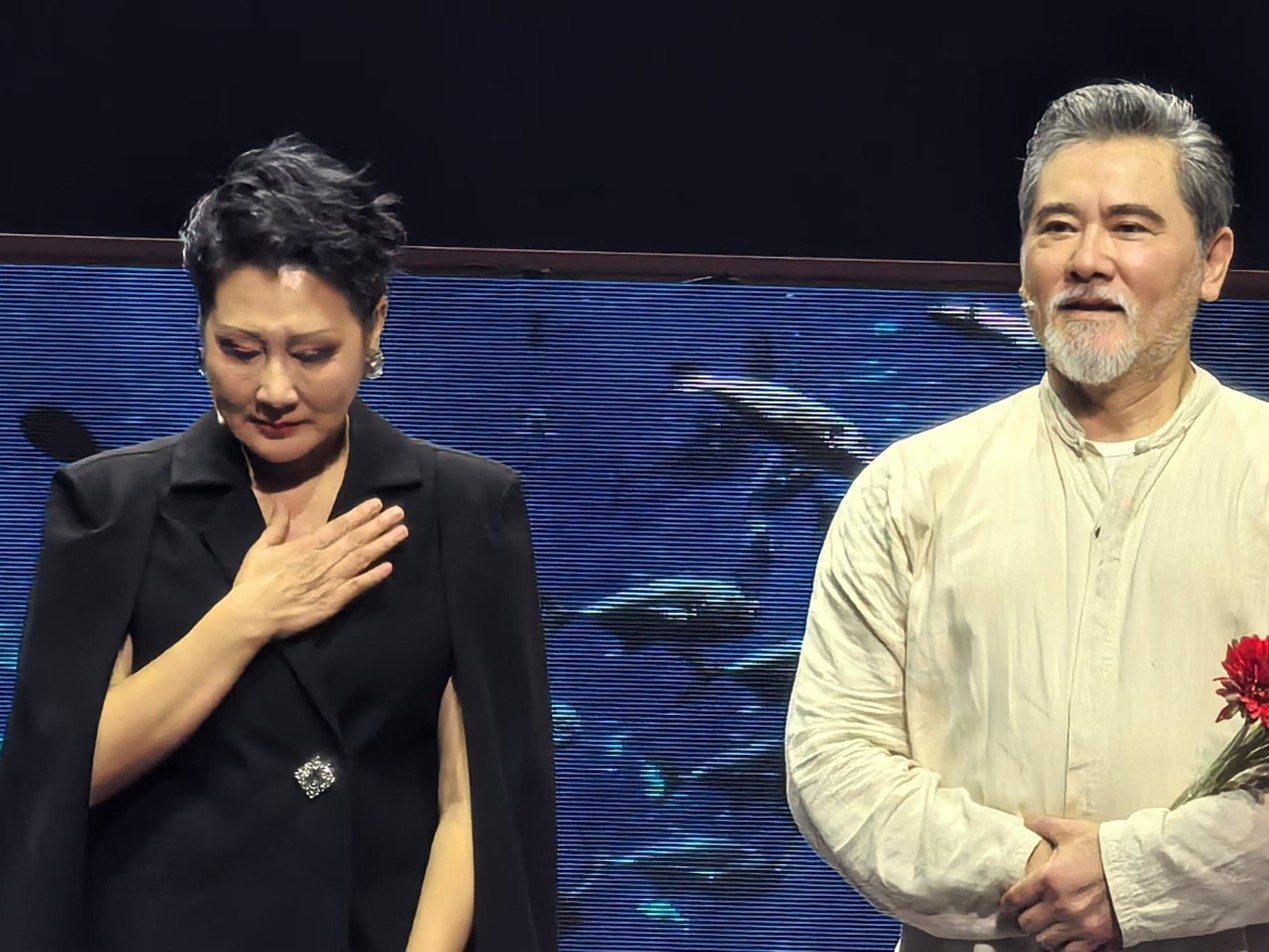

当《鳄鱼》官宣北京、香港场启用全新阵容,张凯丽将挑战“瘦马”——这个夺走她婚姻、摧毁她家庭的“情妇”时,舆论哗然。从“巧玲”到“瘦马”,不仅是角色身份的倒置,更是从“道德受害者”到“欲望加害者”的灵魂裂变。

“瘦马”看似飞扬跋扈,实则内心荒芜。她永远得不到名分,失去了三个孩子,对单无惮由爱生恨,最终与秘书远走。张凯丽为这个角色设计了截然不同的表演语法:

巧玲的声音如风中残烛,瘦马的声音则经过低音处理,配合喉部共鸣制造“蛇性”质感。某次排练中,她即兴发出玻璃碴在喉咙里滚动的冷笑,声音沙哑而魅惑,让全场工作人员瞬间起立鼓掌。

面对观众喊话,她从“巧玲式低头搓衣角”瞬间切换为“瘦马式挑眉冷笑”,眼神如利刃出鞘,这种“表演预案系统”的建立,让她在剧场流动的能量场中保持艺术完整性。

“真实感是我的信仰”:在角色裂缝中照见人性

“我追求的表演唯一标准就是真实感。”张凯丽说。“巧玲是困在婚姻里的斗兽,她为了家、为了爱而战,最终也是为了儿子。”张凯丽在创作手记中写道,“而瘦马,她看似得宠,实则是一个被欲望异化的灵魂。她们都是时代的牺牲品,只是选择了不同的生存策略。”

“巅峰永远在前方”:在挑战中突破表演边界

从《渴望》中的“刘慧芳”到《人民的名义》中的“吴惠芬”,再到《鳄鱼》中的“巧玲”与“瘦马”,张凯丽始终拒绝重复。她曾说:“不要吃老本,要立新功。”这种运动员出身的竞技精神,让她在每一次角色转换中都全力以赴。

从艺四十多年来,张凯丽始终践行“戏剧作为社会镜像”的创作伦理。在《鳄鱼》中,她通过巧玲与瘦马不同角色的性选择,叩问物欲时代的精神困境:“当鳄鱼吞没人性时,我们是否还能保留‘歌声与微笑’?”这种对时代症候的敏锐捕捉,使其表演超越了技艺层面,成为一种文化批判的载体。正如她在金狮奖获奖感言中所言:“演员的宿命,是在他人的故事里寻找人类的救赎之路。”

当《鳄鱼》的巡演走向全国,张凯丽的表演革命也远未结束。在莫言构建的剧场深渊中,她正以身体为笔,书写着关于人性、欲望与救赎的永恒叩问。