叶培建:要前进,还要赶超,就必须步子大一点!

先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。本期推出《叶培建:要前进,还要赶超,就必须步子大一点!》。

2011年时的叶培建

叶培建:科学的道路上只有严谨才是真谛,不仅要精益求精,更要至善至美。

叶培建,1945年1月29日出生于江苏泰兴,中国科学院院士,中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家,嫦娥系列各型号及火星探测器总指挥、总设计师顾问,嫦娥一号卫星总设计师兼总指挥,为首次绕月探测工程的成功作出重大贡献,被誉为中国嫦娥系列研制团队的“定海神针”。2017年1月,国际小行星中心命名编号456677的小行星为“叶培建星”。2019年,获得“人民科学家”国家荣誉称号。作为国家重大航天工程领军人物,从探月工程到逐梦火星,叶培建的名字与中国航天紧密相连。

极致追求守时,治学态度严谨

“在我们这个圈子里面,我的守时是出了名的,开我的会一般没人敢迟到。”叶培建院士的采访约定在上午9点。一分不多一分不少,他出现在了办公室门口。

叶培建:每件事情都要认真严肃,守时是个基本要求。应该是航天的特点,但是我更特殊,我甚至都有点过分。有一次要接待几个法国人,结果过了20分钟还没有来,我在门口等他们,过了半个小时他们来了,你知道我第一句话是什么?你们回去明天再来,今天不见了。

对于守时的极致追求、治学的严谨态度源自叶培建年轻时在瑞士学习技术时的经历。他说,做人做事应该像瑞士手表一样精密运转,分毫不差。行就是行,不行就是不行,压根不存在“差不多”这三个字。上世纪八十年代,成绩优异的叶培建来到瑞士纳沙泰尔微技术研究所学习,平日里伏案苦读,一分一秒的时间都舍不得浪费,以至于当地媒体报道中国留学生时,专门以他为例。当外国记者好奇地询问,叶,你为什么不去玩,甚至连喝咖啡的时间都没有?叶培建的回答是,中国的经济还比较落后,中华民族复兴任重道远。

1981年,叶培建在瑞士住所宿舍前

叶培建:这篇文章里面说我所有的休闲时间都在学习,包括周六和周日,为什么?我们的国家已经为我们来瑞士学习做了很多了。

1982年,瑞士媒体采访叶培建见诸报端,题目为《中国人如何看待瑞士》(此为原文)

1979年,广州外语学院出国前外语训练班合影(后左一为叶培建)

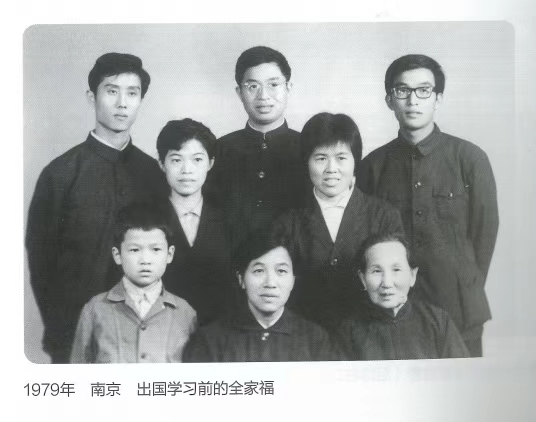

1979年,叶培建出国学习前在南京拍摄的全家福(后左二为叶培建)

在瑞士学习时,叶培建第一次看到来自美国的月球岩石,既激动又羡慕。“上九天揽月”是千百年来中国人的浪漫梦想,什么时候我们也能挖到月壤,变梦想为现实?

“美国人展出的月品是在世界知识产权总部一进大门的地方展出的,那是个永久性的(展品),是代表国家水平的。我80年代去瑞士留学就看到了这个玩意儿,几十年以后去它还在那,为什么?没人超过他!”叶培建说。

这片小小月壤从此在叶培建的心中深深扎下了根。“要用行动改变祖国面貌”,这句话如同一团火焰燃烧在他胸膛。获得瑞士科学博士学位后,叶培建毫不犹豫,立即回国。

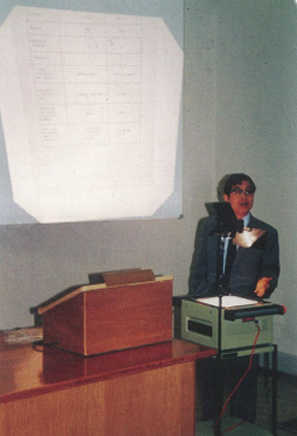

1985年,瑞士论文答辩会上的叶培建

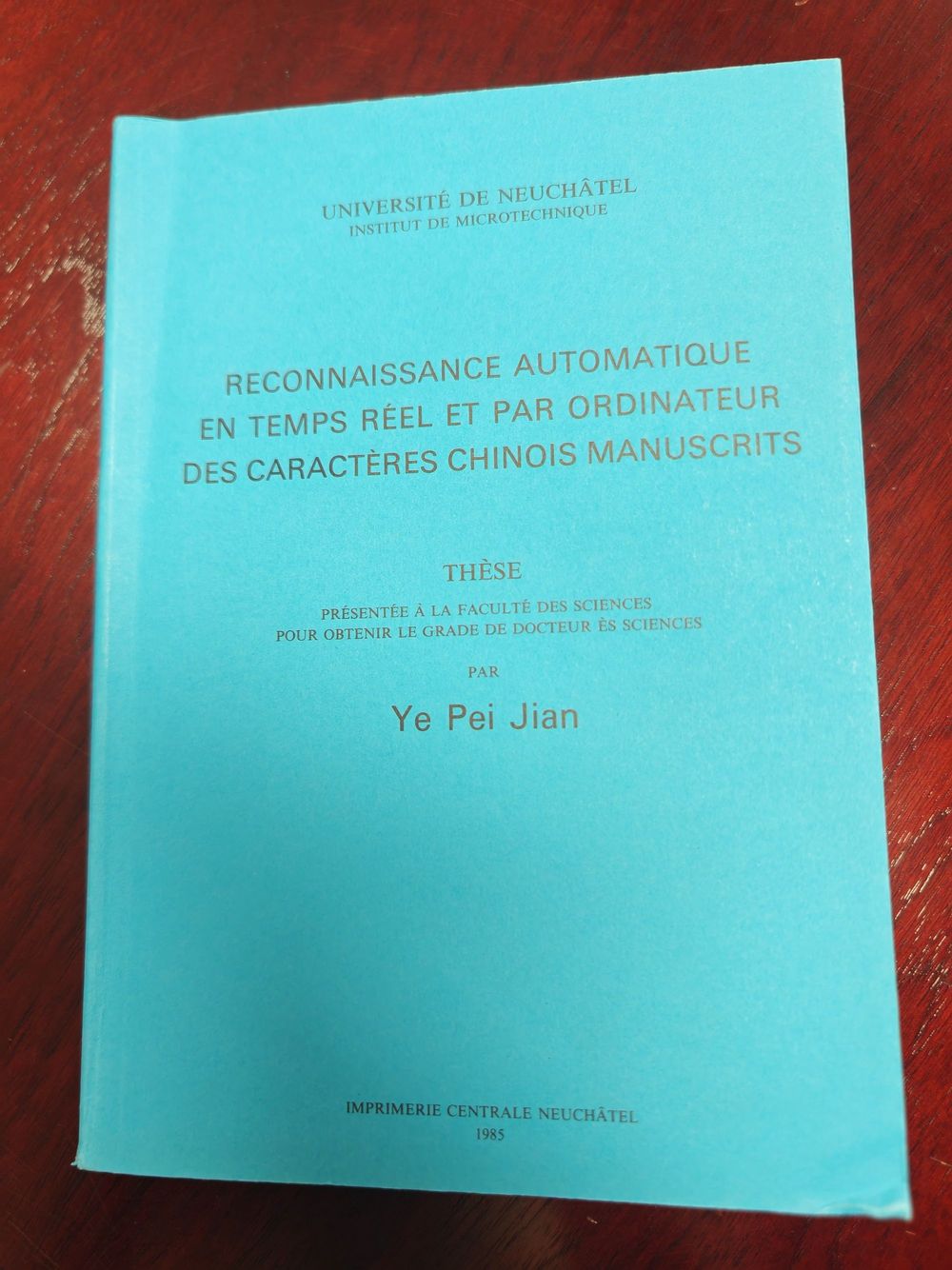

1985年,叶培建在瑞士的博士毕业论文

1985年,博士论文通过后,叶培建(左一)与驻瑞士使馆刘参赞、大学理学院院长合影

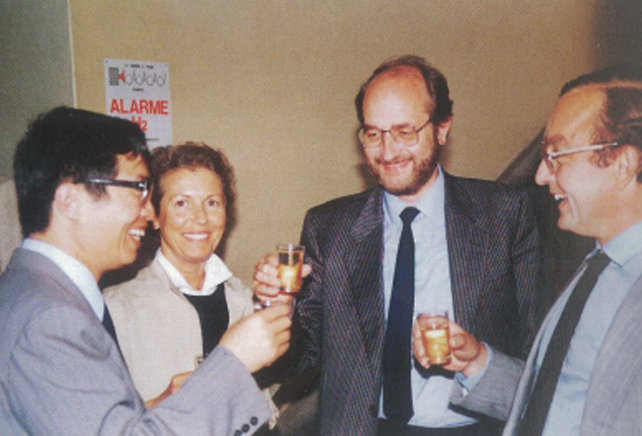

1985年,叶培建(左一)与恩师白朗地尼(右二)夫妇、肯特教授举杯祝贺博士论文通过

叶培建参与探月工程时,接受瑞士媒体采访

“我就想怎么没有把我摔死?”

1988年年底他进入了中国空间技术研究院,并在老院长闵桂荣院士推荐下,开始负责“中国资源二号”卫星研制工作。

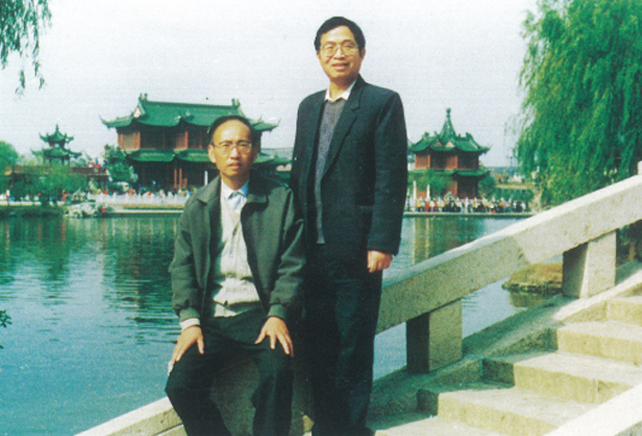

1992年,叶培建(右一)与中国空间技术研究院老院长、两院院士闵桂荣在扬州

2000年9月1日,伴随着巨大的轰鸣声,中国资源二号01卫星在火箭托举下从太原卫星发射中心拔地而起。这颗卫星是我国自行研制的首颗传输型遥感卫星,在科研乃至国防领域都被寄予厚望,它也是叶培建担任总设计师的第一颗卫星。卫星升空后一路向西,运转正常,可正当叶培建满心欢喜,准备带领队伍前往其他地方开展后续飞控工作时,噩耗传来,卫星不见了。“在山上走的时候,收到报告卫星没了,心里一下就凉了,十年就没了。我当时就想,如果车掉下去了,把我摔死了,我是烈士,我这么到太原去了,将来失败了,我怎么向国家交代?怎么向人民交代?怎么向这支队伍交代?”叶培建说。

2000年,叶培建(左一)在“中国资源二号01星”发射前与火箭总师的最后一次磋商

所有人十年的心血将毁于一旦,叶培建顿时头“嗡”的一声。冷静下来以后,他开始思考对策,卫星下次飞抵我国上空要到第二天早上,如果能及时采取有效措施,或许还有救。

叶培建:我在车上把老马(马鲁身,时任航天科技集团八院资源二号卫星电源分系统主任设计师)叫过来,老马是电源负责人,那时第一个考虑,蓄电池的电能不能坚持到我们中国的测控站重新发指令?老马说“可能”!