“不可以人废言”:胡适与张竞生的“交集”

1924年2月16日,《晨报》发表《国人力促恢复中俄邦交——北大四十七位教授之公函》。该函称:“俄国革命,国体变更,中俄邦交,因以暂辍。然此乃事势所迫,国际常例,苟其主体已定,则邦交自当随复……况俄之与我境界相毗,不徒念鲁卫之政立先诸国复其故交,即援连疆之谊,亦当应其嘤鸣。况俄之于我,互助之勤,亦屡宣布,苟相与以诚,何至食言?”四十七位教授里,胡适与张竞生均在其中。

1924年2月23日,教育部颁布《国立大学条例令》。条例令第十三条为:

国立大学校得设董事会,审议学校进行计划及预算、决算暨其他重要事项,以左列人员组织之:(甲)例任董事:校长;(乙)部派董事:由教育总长就部员中指派者;(丙)聘任董事:由董事会推选呈请教育总长聘任者,第一届董事由教育总长直接聘任。国立大学校董事会议决事项应由校长呈请教育总长核准施行。

该条例有以行政权力干涉大学事务之意图,因而遭到北大众多教授反对。他们认为,“教育务求独立,不宜转入政治之漩涡”。1924年3月17日,《北京大学日刊》发表《本校教授致校长公函——为教部所颁大学条例事》。北大教授六十人一一具名,形成“同一阵线”。胡适与张竞生同样名列其中。

1925年1月4日,《京报副刊》发布《一九二五新年本刊之二大征求:青年爱读书十部 青年必读书十部说明》,主持者是孙伏园。七十余位社会名流与文人学者,以及三百多位青年应邀、应征,相关答卷陆续刊出。2月11日,推出了由胡适推荐的十部“青年必读书”。胡适所选书目有《老子》《墨子》《论语》《论衡》《崔东壁遗书》等中国古籍五本,另有《Plato: Apology,Phaedo,Crito.》《The New Testament》《On Liberty》(John Stuart Mill)《On Compromise》(John Morley)《How we think》(John Dewey)等外国著作五本。2月27日,刊登了张竞生所选的十部“青年必读书”,有《建国方略》《红楼梦》《桃花扇》《美的人生观》,以及《科学大纲》(英丹森著),《创化论》(法柏格森著),《结婚的爱》(斯妥布士著),《相对论浅说》(爱斯坦著),《社会问题详解》(共学社出版)等六本译本。与一般推荐者有所不同的是,张竞生把自己所著的《美的人生观》也列入其中,并自嘲:“夸口夸口,玩笑玩笑!”荐书人里,胡适第一个登台,张竞生最后一个出场,一头一尾,前呼后应。

三

1922年6月25日,胡适在日记中记载:“与(颜)任光、(程)瀛章同到谭仲逵夫人的追悼会。与孑民先生及守常等小谈。”这里的谭仲逵即谭熙鸿,是北大教授,做过蔡元培秘书、北大代理总务长。谭仲逵的妻子叫陈纬君,是汪精卫妻子陈璧君的妹妹。陈纬君与谭仲逵结婚六年,伉俪情深,恩爱有加。可惜,天不假年,陈纬君因病早逝。

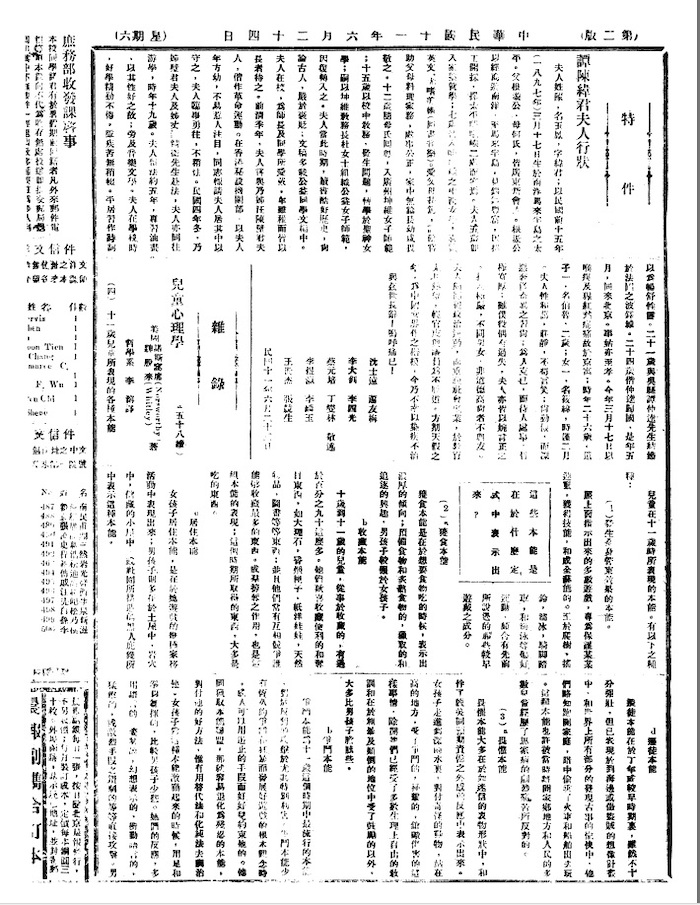

陈纬君虽然一生短暂,却有不少可圈可点之处,曾与陈璧君一起在香港参加革命。张竞生与谭仲逵往来较多,对陈纬君的品行比较了解。1922年6月24日,他与蔡元培、李大钊、李石曾、李四光、沈士远等人联名,在《北京大学日刊》发表《谭陈纬君夫人行状》,既颂其德,又寄哀思。追悼会上,胡适、张竞生等都前去致哀。一个普通女子的去世,能够获得蔡元培、胡适等诸多名流的哀挽,虽为士林风气,却不可多得。

1922年6月24日,张竞生、蔡元培等人联名在《北京大学日刊》发表《谭陈纬君夫人行状》

陈纬君去世后,谭仲逵与妻妹陈淑君结合。两人均出于自愿,却遭到各方非议。张竞生好抱不平,于1923年4月29日在《晨报副刊》发表《爱情的定则与陈淑君女士事的研究》,提出“爱情是有条件的”“爱情是可比较的”“爱情是可变迁的”“夫妻为朋友的一种”等爱情定则,公开为陈纬君辩护。由此,引发了现代中国第一次关于爱情的大讨论。

几乎是在谭仲逵深受“绯闻”漩涡的同时,张竞生也迎来了生命中一个重要的女子。这段经历也与胡适密切相关。1923年7月18日,上海《民国日报》的《妇女评论》专刊登了署名“褚松雪”的“谈话”《我的离婚略史》。因为这篇文章,张竞生与褚松雪(后名褚问娟)开始了书信往来。张竞生后来在《美的情感——“恨”》(1927年4月15日《新文化》月刊第1卷第3期)中提起事情的经过:

我在某报副刊中见到一篇为我们所要求者的女子文字。此作者为楚崇石(指褚松雪——引者)女士。大意是伊看不起伊丈夫不争气,愤而脱离家庭关系,只身从遥遥的南方到山西教书以自给。末后叹惜婚姻由兄命牵累到这境地,并誓愿今后为社会而牺牲等语。此时的我,竟引起了非常的同情心。

褚松雪(1896-1993)

张竞生说“伊看不起伊丈夫不争气”的表述,与褚松雪所记似乎略有出入。褚松雪在其《生命的印痕》中写道:

我的母亲去世了。不到百天父亲也接着在杭州病故。我受了这样重大的打击,哀痛的情形当然是可想而知的。……丧服刚刚除去,就有人来为我说亲。可是我的心上似乎已经有了人,这个人的人格,是集合我自小累积起来的一切为我所崇拜的英雄豪杰们的一个复杂的影子,我把这影子,称为我理想的“奇士”。