民俗学家施爱东 抓住一条龙

施爱东

1968年出生于江西石城,中国社会科学院文学研究所研究员,中国民俗学会秘书长。

2024龙年,施爱东忙坏了。从年初开始,就不断有记者找上门来,约稿约访,让他谈谈龙文化,身为中国社会科学院文学研究所研究员、中国民俗学会秘书长,施爱东并不以“龙学家”自居,所以他的内心“其实是抗拒的”。

“天天谈龙文化,反反复复讲述同样的观点和材料,把我弄得苦不堪言。”往沙发上一坐,施爱东便向《环球人物》记者如此坦言道,“这些年,虽然我一直关注着龙文化的新进展,希望找到些新话题,但是说实话,中国龙文化延续了几千年,任何新变化一旦放到历史的长河中,也就是转眼一瞬间,几乎不值一提。”

即便如此,看着市面上毫无学术背景的人东拼西凑攒出来的所谓研究性书籍大行其道,学人的专业精神推着他不得不提起笔写点儿东西,《中国龙的发明》一书的重新修订出版就是在这样的背景下促成的。在书里,他借助文化学、民俗学的基本研究方法,溯源龙是如何成为帝王专属,又是如何过渡到全民共享的,考证了不同时期龙形象在不同历史语境下的变迁。在他的笔下,龙是皇家的、憋屈的,是优美的、时尚的,甚至是丑陋的、讽刺的……更重要的是,在当今全球化的背景下,他希望借助对龙文化的探讨,提供给人们一个理解中国传统文化深刻内涵的新视角。

一支庞大的龙族队伍

施爱东最早研究龙文化,其实是个意外。那是2010年,他到东京大学做访问学者,前期提交的研究课题本是关于故事学的,可人到了之后发现,“材料不够,做不成”。倒是在查阅资料的过程中,许多有趣的图片吸引了他的目光。

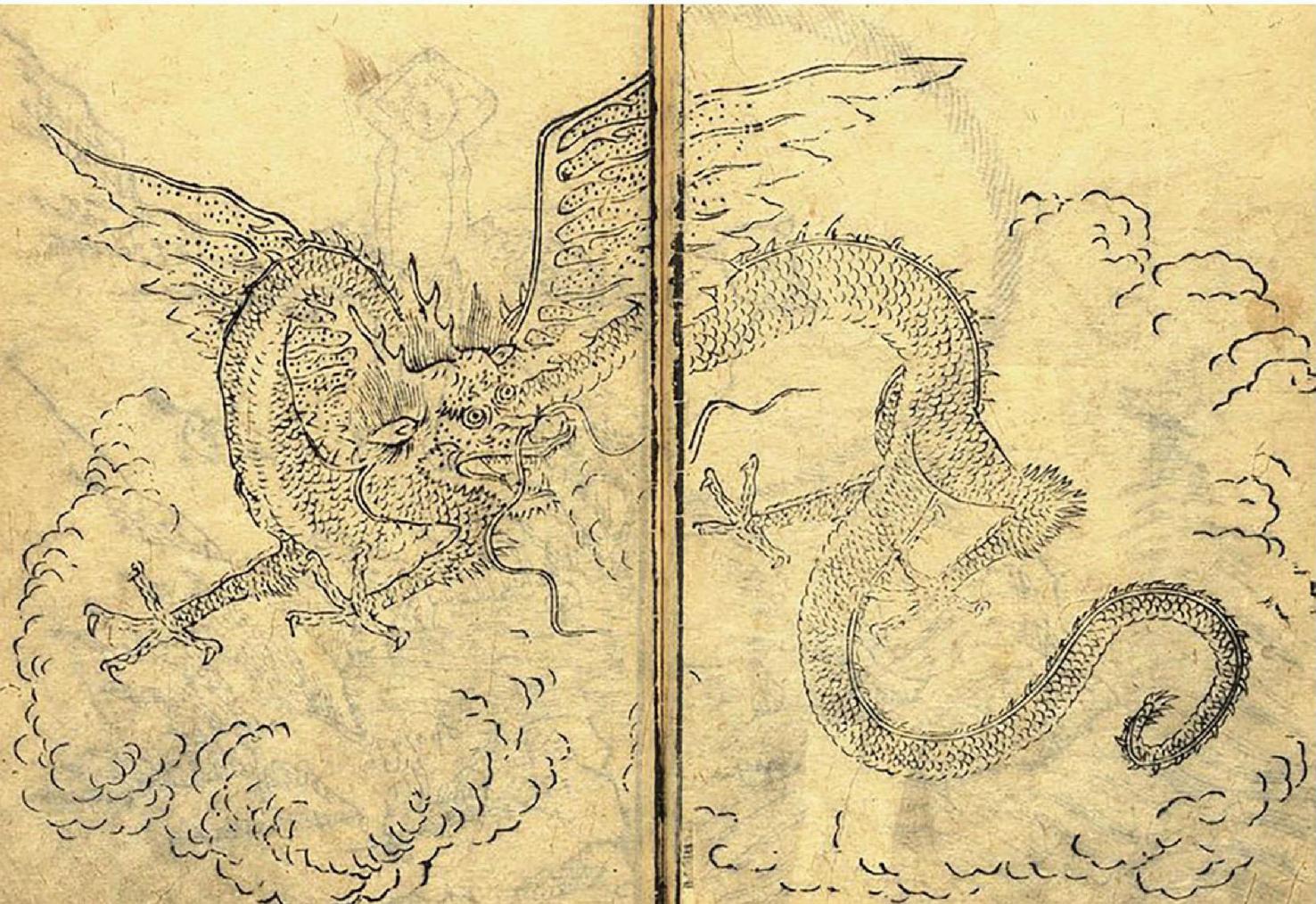

“辛丑条约签订后,日本人拿出部分庚子赔款在我国大量搜集资料,所以东京大学综合图书馆、东洋文库里有很多近现代以来关于中国的文献,里面还配了些插图,这些插图中不时有龙元素出现,所以我就想到以这些图片为线索来构筑一个中国龙的变迁史。”施爱东回忆。一年的访问时间很短,为了提高资料收集、整理效率,他专门买了台微型相机。回国后,经过断断续续两年的时间,文章基本就绪。

“要追溯龙的起源及其本义,和抓住一条龙一样困难。”在《中国龙的发明》一书中,施爱东开门见山地写下这样一句话,“龙不像马,它是现实生活中不存在的东西,它自始至终都是被发明、被建构出来的产物。”

《伏羲女娲图》反映了先民的图腾崇拜。

“中华第一龙”红山玉龙。

甲骨文中的“龙”字。

首先,是形象的建构。在距今3200年前的甲骨卜辞中,“龙”的象形文字被画成头上有冠、巨口长身的样子。今人能看到的现存最早的龙的样子可以追溯到“中华第一龙”——红山玉龙,它是条状的,像钩子一样,出土于内蒙古红山文化遗址;同时还有河南濮阳出土的新石器时代中晚期的蚌壳龙,是用许多蚌壳摆成的像老虎一样的龙形。先秦以条状的蛇形龙为主流,到了汉唐,则以兽形龙为主。及至宋代,文人开始画龙,渐渐就形成了固定画法——三停九似,所谓“三停”指的是从龙头、龙腹到龙尾的三个等分部分,“九似”则是指龙的角似鹿、头似驼、眼似鬼、耳似牛、顶似蛇、腹似蜃、鳞似鲤、爪似鹰、掌似虎的九种动物特征。龙的地位在元代得到空前提升,统治者开始垄断龙纹。“三停九似理论极大地影响了后世对龙的塑造,而从元至清龙纹成为皇家专用后,龙形象就基本固定下来了。”施爱东解释说。

《山海经》中长着翅膀的应龙。

其次,是文化的建构。经过历代统治者的不断示范和刺激,龙的形象统一了,但民众对它的想象日益多样化,一支庞大的龙族队伍不断扩充起来——蛟成了蛟龙,夔成了夔龙,螭成了螭龙,长翅膀的叫应龙,天上的叫苍龙,蛰伏的叫蟠龙,无角的叫虬龙,此外更有金龙、黄龙、青龙、赤龙、黑龙、白龙、紫龙、斑龙等,令人眼花缭乱。“一条张牙舞爪的龙,因为象征了权力,被人们赋予了浓烈的审美色彩。对权力的崇拜一旦升华为一种审美体验,龙形象也就自然而然地升格为‘权力美学’的标志性文化符号。”

最后,是身份的建构。1911年,辛亥革命推翻了帝制,中国的知识分子开始对象征皇权的“恶龙”深恶痛绝,他们扯落龙旗、砸碎龙椅、赶跑“真龙天子”。等到20世纪30年代,爱国诗人闻一多写作《伏羲考》,转而提出“龙是我们立国的象征”,“从前作为帝王象征的龙,现在变为每个中国人的象征了”,试图借助“龙图腾”号召全民共擎抗日大旗。龙的命运再次得以逆转是在1979年,中国台湾音乐人侯建德创作了一首《龙的传人》,旋即风靡华人世界。歌曲将长江、黄河、黑头发、黄皮肤等中国意象融入巨龙名下,将每一个中国人定义成“龙的传人”。“随着《龙的传人》一次次走进央视春节联欢晚会,随着《伏羲考》的日益经典化,龙学者们配合着公众意愿,配合着社会需求,在这个天时、地利、人和样样具备的时代,最终完成了龙就是中国、我们就是中国龙的身份建构。”施爱东总结道。

从屡战屡败到首肯门生

“中国龙只是民俗文化的一小部分,民俗学关注老百姓喜欢的东西,关注老百姓生活中的边边角角。”当记者问起施爱东研究民俗学的初衷时,他一改严谨的学术姿态,变得很接地气。

1968年,施爱东出生于江西省赣州市石城县,小时候的他,因为一本《射雕英雄传》爱上了金庸的武侠世界。后来误打误撞读了门理科专业——天气动力学。毕业后,回到老家水电局做起了秘书工作,却因为理科背景,被领导嫌弃文笔不好。年轻气盛的他哪里肯认,“发奋考研,偏要考写作学”,结果失利。还不放弃,又考新闻系,还是没被录取。屡战屡败,他觉得没脸在单位再待下去,索性辞了职,跑到广东打工。“那时候累得很,最后都瘦得皮包骨头了。”施爱东回忆。这时,中山大学同学兼好友给他指了条路——考中文系吧。说来也巧,施爱东本科时曾出于好奇选修过中文系的民间文学课程,命运兜兜转转竟在多年后送上惊喜,1993年,他终于金榜题名考上中大中文系,师从中国著名民俗学家叶春生。